最近パソコンに夢中の長男。

マイクラと並んでハマっているのが「Scratch (スクラッチ)」です。

「Scratch」とは、8〜16才のユーザーをメインターゲットにすえた無料のプログラミング学習ソフトです。

全世界の登録ユーザー数は約6400万。

長男は小学3年の時に、友達の影響でハマりました。

その時にとても参考になったのが、eテレの「Why!? プログラミング」という教育番組です。

厚切りジェイソンと共に、楽しくスクラッチに馴染んでいける番組構成が面白い。

スクラッチ初心者にはオススメの番組です。

長男と一緒になって、次男も過去の放送を見ながら簡単なプログラムを組んで遊んでいました。

さらに、番組と関連した「ワイワイプログラミング」では、スクラッチの始め方や、みんなが作った作品紹介など、スクラッチをより身近に感じられるコンテンツが充実しています。

スクラッチを始めるなら、「Why!? プログラミング」と「ワイワイプログラミング」はとってもオススメです。

これでスクラッチの掴みはOKだと思います。

そして、スクラッチの本で長男がお気に入りのこちら。

「ゲームを改造しながら学ぶ Scratchプログラミングドリル 」

スクラッチで作られたゲームを改造していくというドリルです。

長男に「欲しい」とねだられて発売日に入手しましたが、使い倒して遊んでいます。

今もこの本を見ながらプログラムを組んでいることがしばしば。

すでにベースが出来上がっているゲームをいじるという設定が、子供にも分かりやすくて面白いみたいです。

様々なジャンルのゲームを元に、プログラミングを学んでいけます。

本のダウンロードサイトを見るとイメージが掴めると思います。

https://scratch.futurecraft.jp/

そんな感じで、気が向くとスクラッチで遊んでいる長男です。

中途半端なものが多いのですが、長男が作ったゲームで比較的形になっているものをご紹介してみます。

長男はこんなゲームを作っています

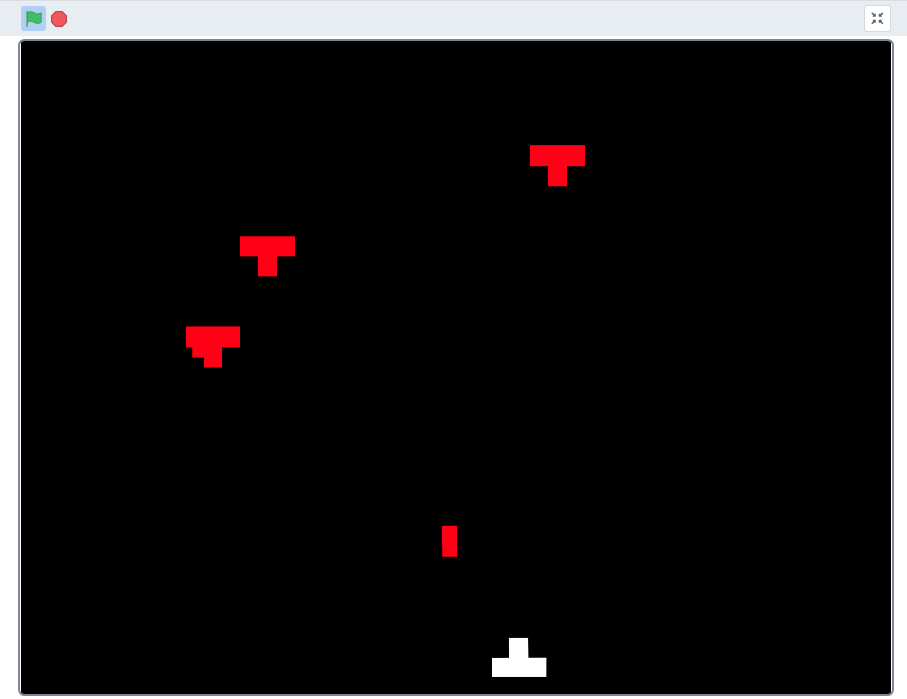

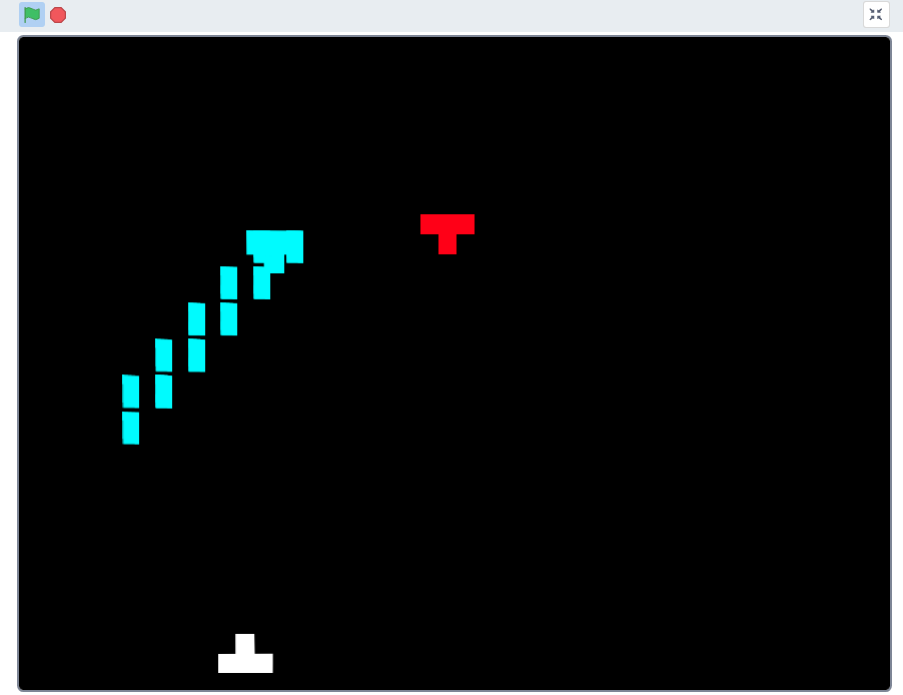

シューティングゲーム

昔懐かしいのインベーダーゲームを彷彿とさせるゲームです。

敵の機体は常時3体、時間が経つと徐々に接近してきます。

敵を半分倒すとボスが出現。

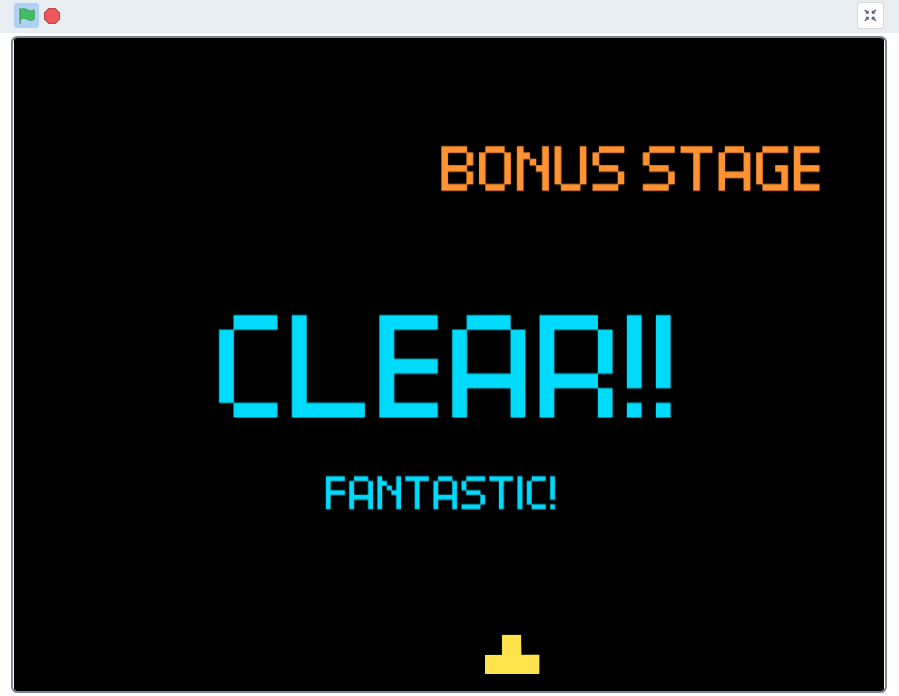

全機倒すとボーナスステージへ。

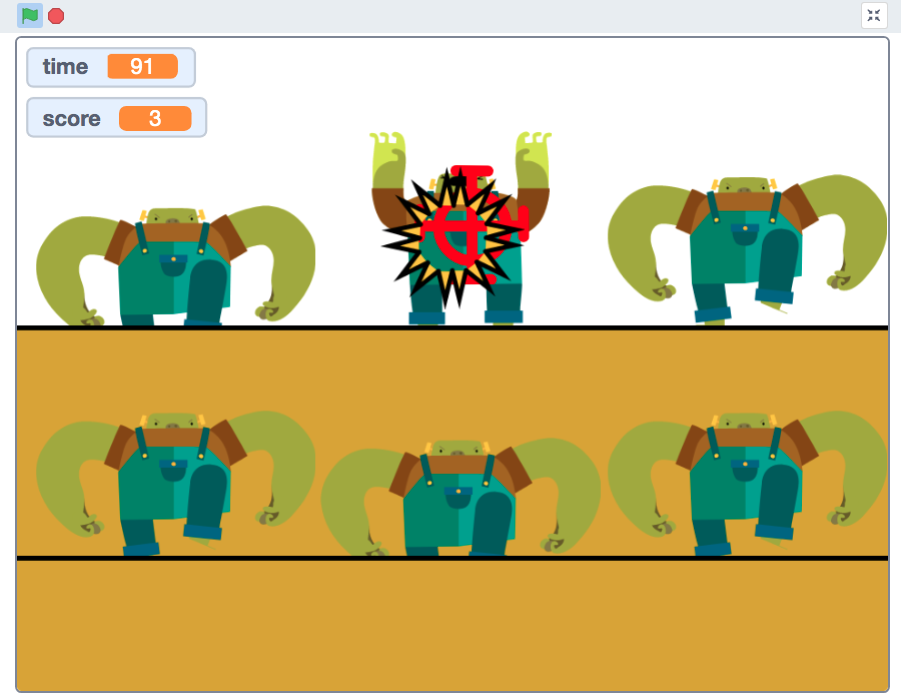

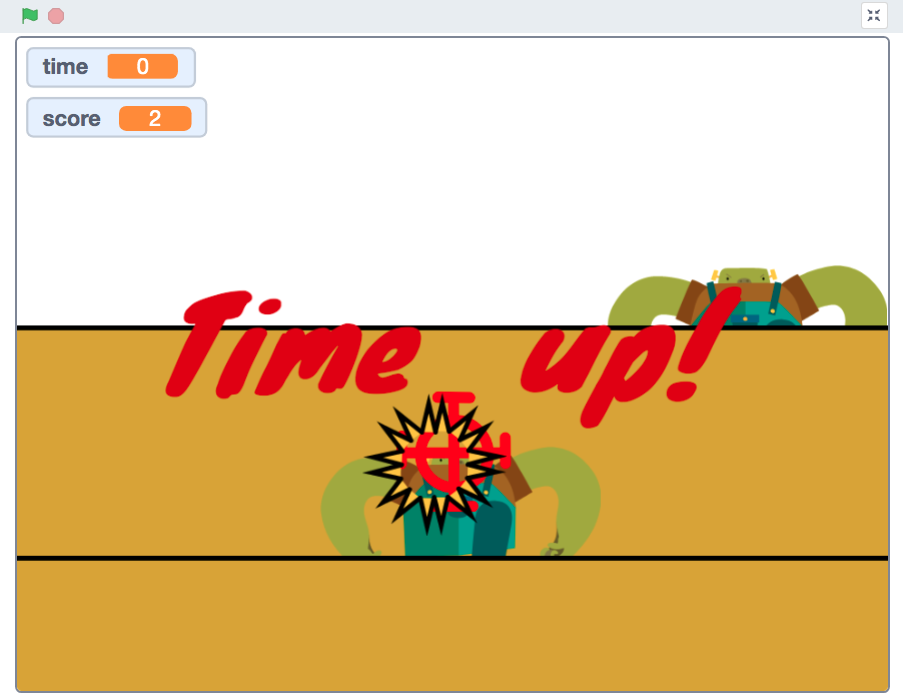

射的ゲーム

モグラたたきのように、ランダムにモンスターが現れるゲームです。

2分間で何体のモンスターを倒せるかを競います。

途中でコインや高得点モンスターも出現します。

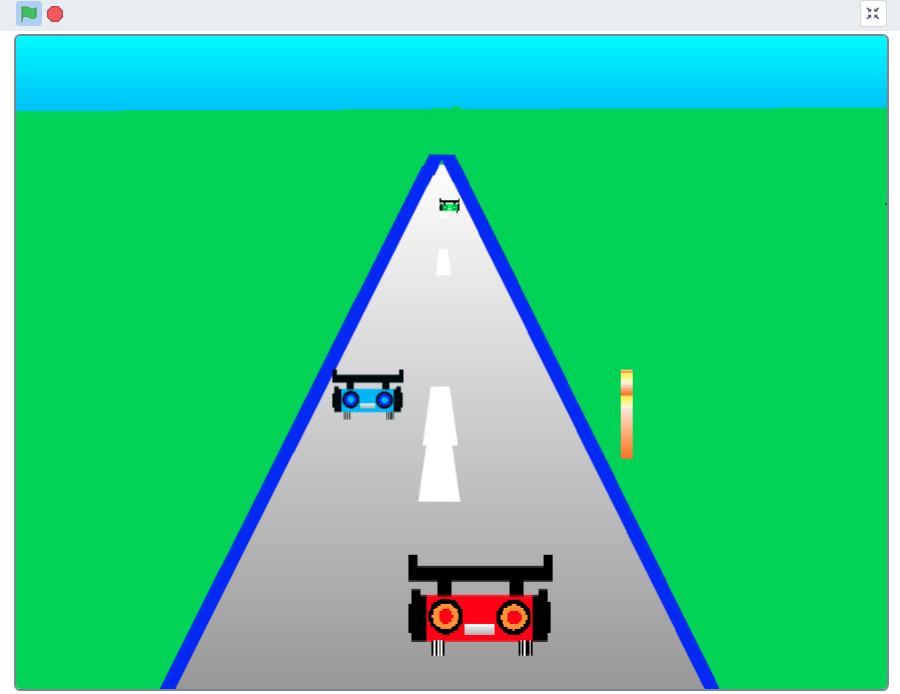

レースゲーム

ただただ前の車を抜き去るゲーム。

前から出てくる車をすべて抜くとクリア。

周回するタイプも作っていました。

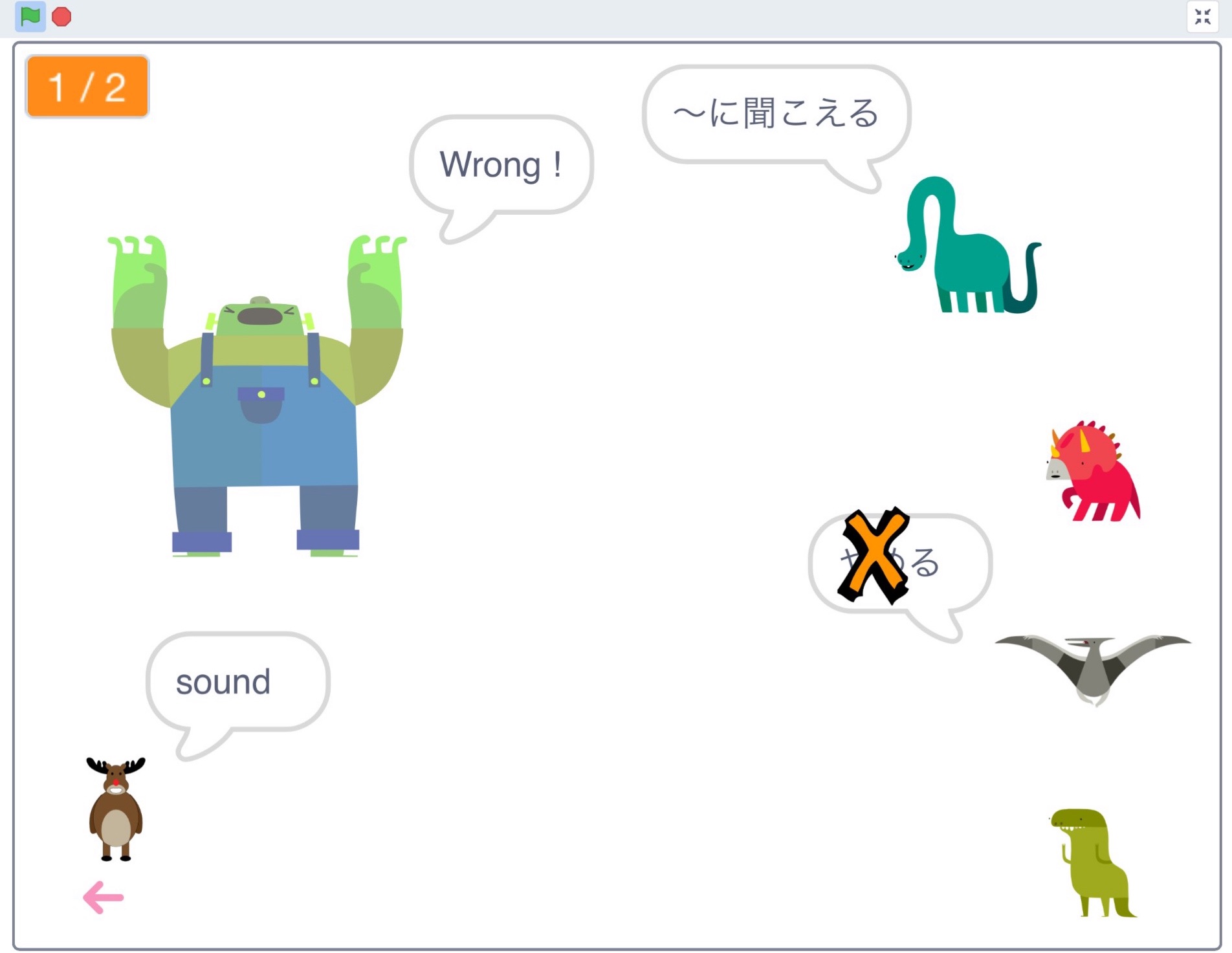

英単語を覚えるゲーム

モンスターが言った単語の意味を選択します。

正解だとピンポン♪と鳴ります。

間違うと残念そうな効果音が…。

90点以上でクリアの設定にしているそうです。

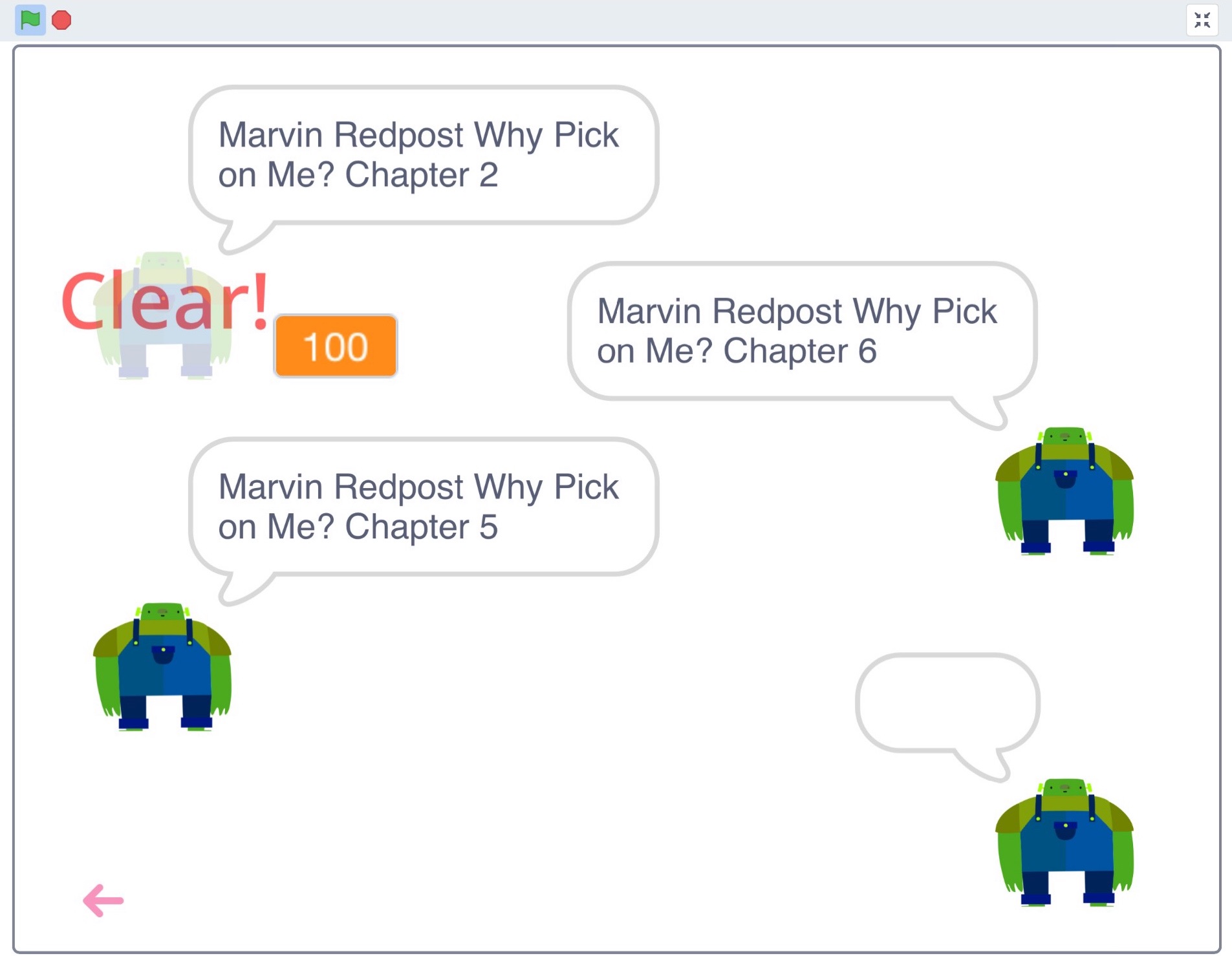

これは次男のために、次男が今読んでいる『Marvin Redpost』の本から単語を抜粋して作ったバージョン。

おかげで次男は喜んで単語を覚えるべく、ゲームに取り組んでいます。

ありがたい( *´ω`* )

もちろん長男本人のバージョンもありますが、プログラムの方に熱心で…。

活かされるのはもう少し後でしょうかね。

今は次男の学習に役立っています。

この「英単語を覚えるゲーム」は、冬休み中に夫と一緒に作りはじめました。

熱心に考えながらプログラムを組んでいて、結構しっかりした完成度だと思われます (親バカ) 。

出てくるモンスターたちが可愛くて、見ていてほのぼのするゲームです。

このキャラクターたちはスクラッチに元々あるイラストを使っています。

まだまだ改良中とのことで、間違った単語を集めた復習ステージを増やす予定らしいです。

ちなみに、

子供達が大好きな「マインクラフト」も「Scratch」と繋いでプログラミングして遊べます。

長男は

「マイクラはMODを入れたりして遊びたいんだよ。プログラミングは別」

なのだそうで、マイクラでプログラミングをする気は無いらしい。。

まぁ、それはそれで良いのですけど。

小学校でのプログラミング教育

小学校で5年生から「プログラミング教育」が必修となり、 長男の通う学校でも2学期から学習が始まっています。

プログラミングの授業が始まるのを心待ちにしていた長男。

実際にどんなことをやっているのか聞いてみました。

- スクラッチの古いバージョンを使って簡単なプログラムを組んでいる (パソコンは1人1台)。

- 課題が終わった人は好きなことをしても良い。

- プログラムを保存できないのが残念。

というようなことを言っていました。

古いバージョンのスクラッチだと出来ることが限られるそうで、そこを工夫したり考えたりして作っているようです。

同じクラスにプログラムが得意な友達がいて、課題をさっさと終わらせて一緒にどんなのを作ったか見せあったり、プログラムについて「こういうやり方があるよ」と教えてもらったりしているのだとか。

楽しそうで何よりですが、英語にプログラミングに、小学5年生は学習が増えて大変だなとも思います。

そもそも、学校でのプログラミング教育は「プログラミング的思考 (論理的思考) を身につけるため」に始まったと記憶しています。

プログラミング的思考について、以前にも貼った分かりやすいページ。

結局、プログラミング的思考を教えるなら、プログラムをさせるのが手っ取り早いということなのでしょう。

我が子を見ていると、単に「Scratch」で遊んでいるようにしか見えませんが、これで論理的思考を身につけていると思えば立派な学習です。

長時間のパソコン作業は視力が心配ではありますが、どうせ遊ぶなら思考を鍛えられる方が良いかなと思ったり。

長男の話から、小学校のプログラミングは「Scratch」を触っていれば十分のようです。

次男も「Why!? プログラミング」で基礎をさらっておこうかと思っていたら、良さそうな本を見つけました。

「できるキッズ 子どもと学ぶ Scratch3 プログラミング入門」

今は「Scratch」をはじめ、子供向けのプログラム本ってたくさん出ているのですね。

こちらの本は簡単なゲームを作りながらプログラムの概念を学ぶ形式になっていて、子供が理解して取り組みやすそうな内容です。

次男はもちろん、長男も使えそう。

まずは基礎を学ぶって大事ですものね。

パソコンの時間が遊びなのか学習なのか、あやふやな状態ではありますが、当分はこのまま様子見しようと思っています。